《本記事をダウンロードしてお読みいただけます》

本資料でわかること

- カーボンオフセットの基礎がわかる

- カーボンオフセットの実践方法がわかる

- カーボンクレジットと非化石証書の違いがわかる

初期費用0円のワケ

カーボンオフセットは、脱炭素経営の一環として、企業等が自らの温室効果ガス排出量を相殺する方法です。代表的なツールとして非化石証書やカーボンクレジットがあり、その活用は近年急激に増加しています。この記事では、カーボンオフセットの仕組み、温室効果ガス削減活動のなかでの位置づけや具体的な方法についてわかりやすく解説します。

1.カーボンオフセットとは?

1)カーボンオフセットについての基礎知識

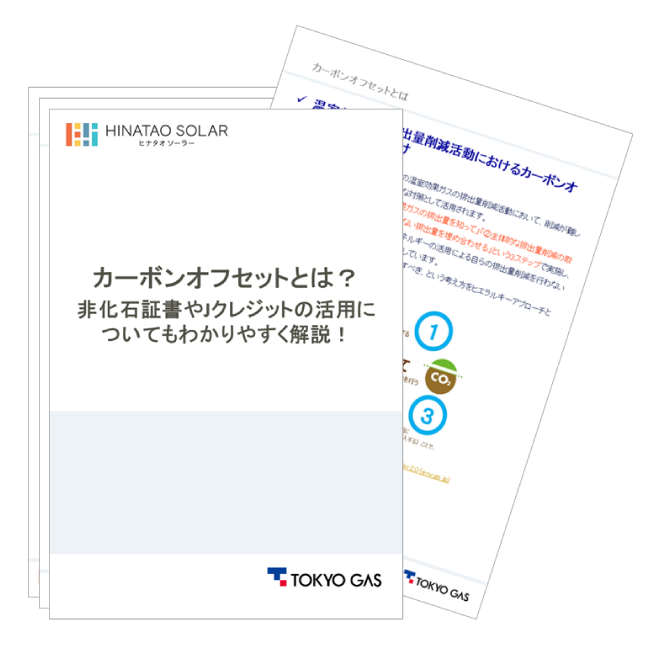

カーボンオフセットとは、温室効果ガスの排出量を削減するための手段の一つです。企業等が自らの温室効果ガスの排出量を削減する努力を行った上で、目標とする排出量削減が達成できない場合、他の場所で行う植林など温室効果ガスを削減・吸収するプロジェクトに投資することによって、残りの排出量を相殺することを指します。投資は再生可能エネルギーの導入や森林保全などの排出量削減活動を自ら実施または支援するか、他の事業者が排出量削減活動によって創出したカーボンクレジットや証書を購入することで実践します。

2)温室効果ガス排出量削減活動におけるカーボンオフセットの位置づけ

カーボンオフセットは、企業等が自らの温室効果ガスの排出量削減活動において、削減が難しい分野からの排出量の相殺や一時的な対策として活用されます。

環境省の指針では、「①自らの温室効果ガスの排出量を知って」「②主体的な排出量削減の取り組みを行い」「③

②によっても避けられない排出量を埋め合わせる」という3ステップで実施し、カーボンオフセットが省エネや再生可能エネルギーの活用による自らの排出量削減を行わないことの正当化に利用されるべきではない、としています。

こうした優先順位でカーボンクレジットを活用すべき、という考え方をヒエラルキーアプローチといいます。

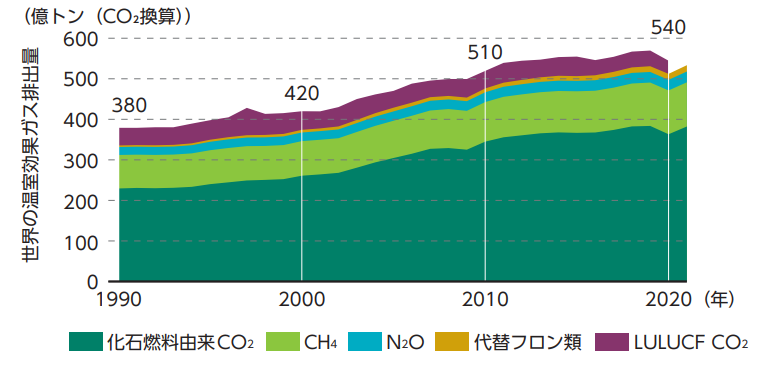

3)温室効果ガス排出量の現状

温室効果ガス排出量の現状は深刻です。主に二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化窒素(N2O)などのガスが大気中に排出されています。産業活動、交通、エネルギー生産などが主な排出源です。メタンは牛の消化や廃棄物処理などにも由来し、一酸化窒素は肥料の使用や焼却などによって排出される場合があります。これらの温室効果ガスの増加は、地球温暖化や極端な気候変動、海面上昇などの悪影響をもたらす可能性がありますがパリ協定が採択された2015年以降も依然として増加傾向にあります。温室効果ガス排出量の削減は急務となっています。

-

注:報告書公表時、2021年のLULUCF(土地利用・土地利用変化・林業)の排出量は推計できていない。

資料:UNEP「Emissions Gap Report 2022」より環境省作成 - 出典:環境省_令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書(PDF版) (env.go.jp)

2.カーボンオフセットの実践方法

1)カーボンオフセットの主な取り組み事例

温室効果ガス排出量をオフセットしたい企業等の取り組みと排出量削減者・吸収者の取り組み例をそれぞれ紹介します。

排出量をオフセットしたい企業等の取り組み事例

- ・ 企業等が自らの事業を行う場所以外での排出量削減・吸収活動を実施または参加(投資を含む)

-

<参考>東京ガス株式会社:特集記事|東京ガス社員が訪ねたカーボンクレジットを⽣み出す環境保全プロジェクトの現|カーボンニュートラルLNG(carbon-neutral-lng.jp)

- 出典:カーボンニュートラルLNG ー未来へ向かうガスー (carbon-neutral-lng.jp)

- ・ 排出量削減者・吸収者が創出した温室効果ガスの削減・吸収量を定量化したJクレジット等のカーボンクレジットを購入

- <参考>Jークレジット制度とは | J-クレジット制度 (japancredit.go.jp)

- 出典:J-クレジット制度|J-クレジット制度とは温室効果ガスの排出削減量や吸収量をクレジットとして国が認証する制度です。(japancredit.go.jp)

- ・ グリーン電力証書や非化石証書を購入

排出量削減者・吸収者の取り組み事例

- ・ 森林保全

- <参考>高知県:森を元気にし、切った木は有効活用する|カーボン・オフセット取組紹介|カーボンオフセットフォーラム (japancredit.go.jp)

- 出典:クレジットの活用事例一覧 | J-クレジット制度 (japancredit.go.jp)

- ・ 再生可能エネルギーへの転換

- ・ 高効率機器の導入

- ・ 畜産業における飼料の変更

- ・ 廃棄物処理方法の変更

排出量削減者・吸収者が創出したカーボンクレジットを、排出量をオフセットしたい企業等が購入することで、削減困難な排出量を埋め合わせることができます。

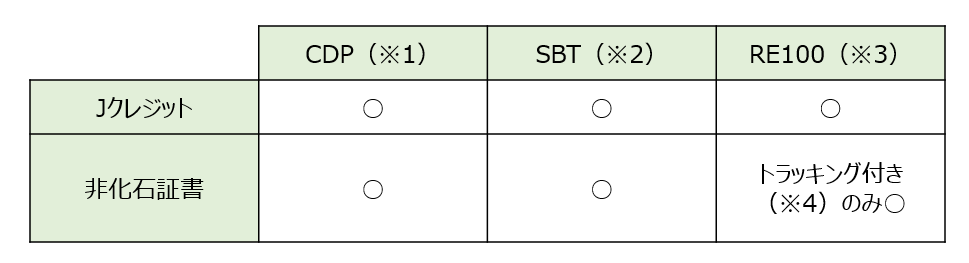

2)Jクレジットと非化石証書の違い

Jクレジットと非化石証書は、いずれもカーボンオフセットの手段として活用できますが以下のような違いがあります。

Jクレジットは、様々な環境活動による排出量削減・吸収をカーボンクレジットとして国が認証する制度です。Jクレジットプロバイダーを通して、またはJクレジット制度事務局による入札販売で購入することができます。

一方、非化石証書は国内の再エネや原子力などによって発電された非化石電力の環境価値を国が認証・証書化したものです。非化石取引市場で入札し、購入することができます。

Jクレジットは森林保全や製品製造プロセスにおける排出量削減など様々な環境活動を対象にしていますが、非化石証書は発電時の排出量削減のみを対象としています。

Jクレジット、非化石証のいずれもCDP(※1)やSBT(※2)などのグローバル情報開示やR100(※3)などのイニシアチブに活用することができます。

Jクレジットも非化石証書も国の制度により認証・発行されますが、その他にもボランタリークレジットやグリーン電力証書など民間機関が認証・発行する証書等もあります。

- ※1)CDPとは:

- 英国の国際NGO団体。世界中の企業の環境に関する取り組みについて質問票を送付し、得られた回答を開示している。その内容はESG情報として投資家による活用が進んでいる。

- ※2) SBTとは:

- Science Based Targetsの略でパリ協定が求める水準と整合した企業が設定する温室効果ガス排出量削減目標。CDP、国連グローバルコンパクト、世界資源研究所、WWFの4団体で共同運営されている。サプライチェーン全体での排出量の削減が求められ、ESG情報として活用されている。

- ※3)RE100とは:

- 企業が自らの事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアチブ。国際NGO団体のClimate Groupにより運営されている。100%再エネ化達成に向け期限を切った目標設定を行い、公表することが求められる。RE100に参加することはESGの観点から高く評価されている。

- ※4)トラッキング付きとは:

- 非化石証書に電源の所在位置、電源種、発電出力などの情報が追加されていること。

3)カーボンクレジット・証書活用の留意点

カーボンクレジットの要件として「その環境活動が実際に行われたことが証明できること」「測定可能であること」「二重カウントがされていないこと」などがあります。

したがって第三者による認証がされている信頼性の高いカーボンクレジットや証書を購入することが重要です。

前述のCDPやSBTなどの権威あるグローバル情報開示やRE100等に活用できるカーボンクレジットや証書は限定されているので注意が必要です。

3.カーボンオフセットの課題

カーボンオフセットの取り組みに関する主な課題には以下のようなものがあります。

1)カーボンクレジットの多様性

現状、さまざまな認証団体や方法論による多様なカーボンクレジットが存在しています。さらに排出量削減に向けた取組を促進するための各種国内制度や国際ルールにおけるカーボンクレジットの位置づけが十分に整理されていないため、企業等はどのクレジットを活用すべきかや、その価値をステークホルダーにどのように訴求すればよいか判断が困難になっています。

国はこの課題を解決するため、カーボンクレジットの活用の道筋の明確化に取り組んでいます。

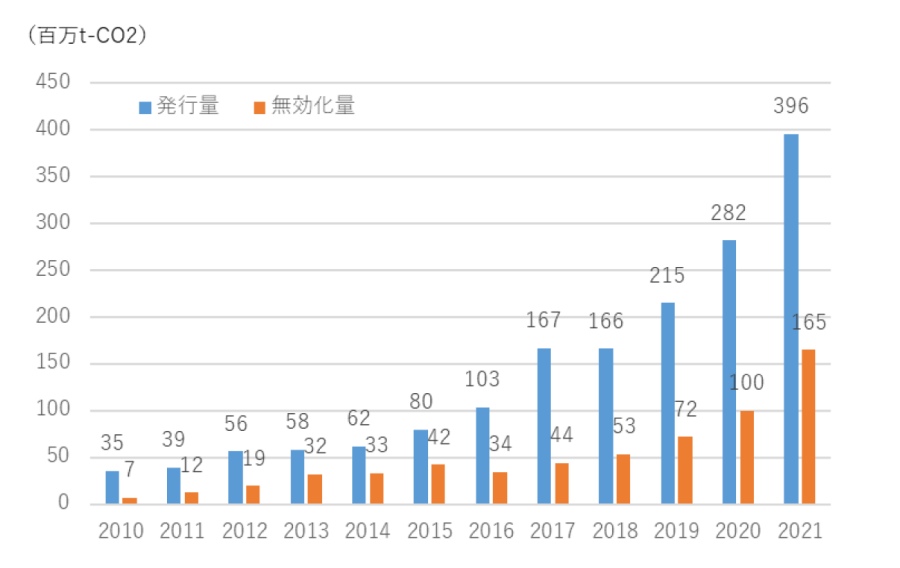

2)カーボンクレジットの不足

温室効果ガス削減への世界的な要請の高まりに伴い、企業による削減困難な排出量のオフセットを目的としたカーボンクレジットの活用が活性化しており、需要、供給共に急速に伸びている状況です。

国際的なカーボンクレジットの発行量・無効化(※5)量の推移

- ※5)無効化とは:購入したカーボンクレジットが再販売・再使用できないようにカーボンクレジットの使用履歴を記録すること。

- 出典:カーボンニュートラルの実現に向けたカーボン・クレジットの適切な活用のための環境整備に関する検討会(カーボン・クレジット・レポート)(METI/経済産業省)

現在、削減系のカーボンクレジットが主な供給源であり、カーボンクレジット全体の9割を占めています。

しかし、将来的には温室効果ガス削減への取り組みが進むほど追加の削減効果が小さくなるため、供給量は減少していく方向です。

そのため、今後は植林や大気中の温室効果ガスを吸収する技術などから創出される吸収・除去系カーボンクレジットの創出拡大が課題となっています。

4.まとめ

カーボンオフセットは自社の設備を更新したり、製造プロセスを変更したりすることなく取り組める温室効果ガス削減のための手段です。

現時点では技術的に排出量削減が難しい分野があることを鑑みれば早期に排出量を削減するためには有効な手段と言えます。

しかし、地球全体の排出量削減を着実に進めていく観点から、まず自らの排出量削減に努め、それでも削減が困難な排出量にカーボンオフセットを活用することが望ましいとされています。

カーボンオフセットは単独の取り組みではなく、総合的な脱炭素戦略の一環として考えることが重要です。「知って、減らして、オフセット」の順番で取り組みを進めましょう。

東京ガスのヒナタオソーラーでは太陽光発電をPPAモデルで提供しています。

詳しいサービス内容はこちらの資料をダウンロードしてご確認ください。

《本記事をダウンロードしてお読みいただけます》

本資料でわかること

- カーボンオフセットの基礎がわかる

- カーボンオフセットの実践方法がわかる

- カーボンクレジットと非化石証書の違いがわかる

ヒナタオソーラーのご紹介

「減らして」の実現のためのひとつの方法としてヒナタオソーラーをご紹介します。

私たち東京ガスのヒナタオソーラーは、法人向けの自家消費PPAサービス「ヒナタオソーラー」を通じて二酸化炭素を削減し持続可能なエネルギー利用の実現に貢献しています。

安心の東京ガス

長年エネルギー事業に携わってきた東京ガスの一員として、施工からメンテナンスまで高品質なサービスを提供しています。初期費用やメンテナンス費用は毎月のサービス料金に含まれており、突発的な支出に備える必要はありません。

契約期間は20年間を基本にお客さまのニーズに合わせて設定させていただいております。また、その期間中は、東京ガスグループの確かな施工技術と信頼性の高いメンテナンス対応をお任せいただけます。

さまざまな屋根に対応します

ヒナタオソーラーが提供する太陽光パネルは軽くて薄いため、従来のパネルでは導入が難しいとされていた屋根にも取り付けることができる可能性があります。また、屋根に穴をあける必要もないため建物への影響も限定的です。

さらに、屋根面積が比較的小規模でもサービスの提供が可能です。パネルの設置が可能な面積が200㎡以上であれば、是非ご相談ください。

資料請求・お見積もりは無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。