《本記事をダウンロードしてお読みいただけます》

本資料でわかること

- 太陽光発電導入後に必要な維持管理の内容がわかる

- 維持管理にかかるコストや人材リソースがわかる

- 維持管理の手間やコストを軽減する方法がわかる

目次

- ・太陽光発電の維持管理は法令義務!必須の定期点検やメンテナンスは?

- ・見落としがちな費用や人材リソース

- ・維持管理の手間やコストを軽減するなら、PPAモデルやリースがおすすめ

- ・設置から法令点検・メンテナンスまでワンストップのPPAモデルとは?

太陽光発電のメリットは広く知られていますが、「設置して終わり」ではありません。20〜30年の長いスパンで考えると、むしろ重要なのは、設置後の維持管理。太陽光発電の導入を検討する際、維持管理にどのような作業がどれくらいの頻度必要で、どの程度コストがかかるかを事前に知っておくことが重要です。

太陽光発電の維持管理は法令義務!必須の定期点検やメンテナンスは?

環境意識が高まる近年、電気の自給自足をかなえるための設備として人気の太陽光発電。長いスパンでの運用を見据えて、設置後の維持管理がいかに重要かを知っておく必要があります。

維持管理が必要な理由として、まずは法律で義務づけられていることが挙げられます。再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)を利用せず、太陽光発電の設備容量が50kW未満の場合を除き、「改正FIT法」や「電気事業法」によって、設備を適切に維持管理することが法律により求められます。FIT制度を例にとると、事業者は太陽光発電の計画の確実性、適切なメンテナンスが行われた上で長期にわたって発電が可能かどうかといった観点で審査を経て、国からの認定を受けますが、法令に違反すると、改善命令だけでなく、最悪の場合、認定が取り消されることもあります。

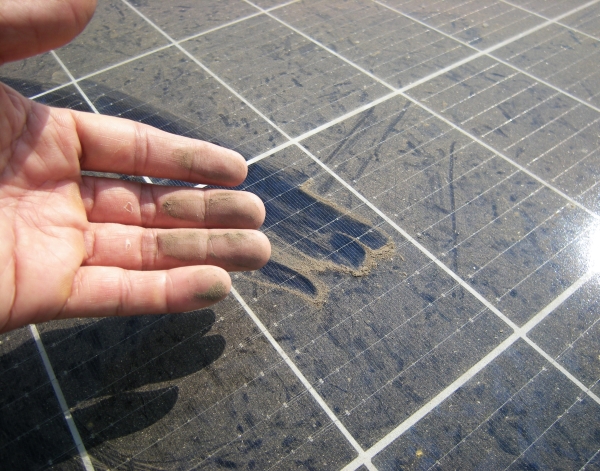

維持管理が必要な理由は、法令の観点だけではありません。野外に設置される太陽光発電システムは年中雨風にさらされるため、気候や天災はもちろん、鳥のフンや木の枝、雑草やゴミなどによって、絶えず汚れや破損、あるいは雪や雨水の侵入等のリスクに直面しています。

これらのリスクに対し、対策を講じず、適切なメンテナンスがされていないと、発電量の低下だけでなく、時に火災や漏電による感電などの大事故を招く原因にもなり、安全に稼働するためにも維持管理は必要不可欠です。

太陽光発電の維持管理には一体どんな点検やメンテナンスが必要なのでしょうか?以下で具体的に紹介します。

1.日常的なメンテナンス

まずは、太陽光発電の設備が異常なく稼働しているかを確認する、日常点検や清掃が必要です。具体的な点検箇所として、大きく以下の4箇所の点検が重要となります。

・太陽光電池アレイ・架台・配線・配管

・接続箱・集電箱

・パワーコンディショナ

・開閉器・漏電遮断機・電力量計

破損や腐食、異常表示の有無などに加え、設備まわりの雑草や樹木などの影響がないかどうかを含めた確認が大切です。点検のポイントも数多くあり、日本電気工業会の「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」によると、20個程度示されています。

日常点検により異常が認められた場合には専門業者に依頼し、各機材を交換する必要も出てきます。とくに直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナは、塩害や雨風の環境によっては故障につながりやすいともいわれていて、注意が必要です。

2.定期点検

次に定期点検です。義務化されている定期点検は専門技術を要するため、専門業者による検査が必要です。低圧の場合、設置後1年目、その後は4年に1度の頻度での定期点検の実施が必要であり、高圧の場合はサイクルが短く、半年に1度の定期点検が必要となります。定期点検では、各設備の破損・故障や異常が起きていないか、目視または特殊な機器を使用した点検が必要となります。

具体的には、上記で紹介した日常的なメンテナンスでの点検箇所を含めた目視チェックや数値測定のほか、運転停止の動作確認など多岐に渡ります。日本電気工業会の「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」によると、主要な機器に加えて、端子台やケーブルなど、130以上におよぶ検査要領をクリアにする必要があります。

屋根や地面など設置する場所によっては、以上の内容に加えて、追加で点検が推奨される項目もあります。

<屋根設置型の場合>

屋根設置型の場合、太陽光発電設備に加えて、屋根や水回りの確認が欠かせません。雨漏り跡の確認や、防水処理の状態について異常の有無、破損や隙間、結露などの確認も大切です。

<地面設置型の場合>

地面設置型の場合、周辺の土木管理の不備・不良が地域での公害や災害にもつながるため、さらに厳しく周辺環境への配慮が求められるようになっています。近年、台風や土砂崩れなどの自然災害が頻発していることに加え、太陽光発電システムを設置する地域とのさまざまなトラブルが増えている背景も影響しています。そこで、改正・再エネ特措法により、電気以外の設置場所まわりの周辺環境も含めた、さまざまな法令の遵守が求められるようになっています。

そのため太陽光発電設備の維持管理に追加して、安全確保のためのフェンスの設置や獣害対策、周囲の環境保全のための森林や雑草の管理、反射の防止などにも配慮しなければなりません。また近年、設置場所が離れているケースでは、銅線の盗難が増加傾向にあり、そのための対策も必要です。

※参考/太陽光発電システム保守点検ガイドライン(日本電気工業会・太陽光発電協会技術資料2016年12月28日制定)

※FIT制度とは、再生可能エネルギー(再エネ)で発電した電気を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が買い取ることを義務付ける制度です。FITは「Feed-in

Tariff(固定価格買取制度)」の頭文字を取った言葉です。

3.急な故障やトラブル時の対応

どんなに定期メンテナンスを尽くしても、台風・地震・大雨など、気候や天災といった不測の事態により、どうしても設備の故障やトラブルが起きてしまうこともあります。

<主なトラブル事例>

・外的要因による変色や損傷、割れ

・塩害などによるアルミフレームの腐食

・漏れ電流による火災や感電

・フィルタの詰まりによるパワーコンディショナの停止

・雷による機器故障、それに伴う計測装置の不作動

このようなトラブルが発生すると、都度対応する必要が出てきます。

見落としがちな費用や人材リソース

1.維持管理にかかる費用

太陽光発電を自己所有する場合、初期導入費用として多額の費用に加え、長い目で見ると維持管理に下記のような費用がかかることが想定されます。

・人件費

・維持管理費委託費

・保険(動産保険、施設賠償保険など)

・法人税(売電収入がある場合、法人税にも影響)

・固定資産税(売電の有無にかかわらず、10kW以上の産業用太陽光発電は課税対象です。また、太陽光発電設備を設置する土地を購入した場合、土地に固定資産税がかかります)

2.維持管理を担う人材確保や育成

多岐にわたる点検や維持管理を踏まえ、業務を担う人材リソースが必要となります。点検マニュアルの作成から、人件育成まで含めて視野に入れなければなりません。

そもそも法令点検やメンテナンスには専門的な知識や技術が必要であり、定期的な対応が求められます。定期的な点検やメンテナンスのみならず、それ以外でも急なトラブルが起きた場合、自社対応の手間やコストが発生することも念頭に置く必要があります。

突発的な故障に備え、その都度トラブル対応の必要があること、人件費や税金などを含めたライフサイクルコストがかかることを事前に把握しておきましょう。

維持管理の手間やコストを軽減するなら、PPAモデルやリースがおすすめ

太陽光発電を導入する上で念頭に入れておくべきは、設置時にかかるコストだけでなく、20〜30年先を見据えた維持管理の手間暇を含めたライフサイクルコスト。下表のとおり、自己所有の場合、初期費用に多額の費用がかかる上に、稼働後も定期点検費、故障対応も基本的に自社でやらなければなりません。

その点、上記のようなメンテナンスサービスが含まれているのが、PPAモデルやリースです。定期点検や日常のメンテナンスには専門知識や技術が必要で、自社で人材リソースを割くのが難しいケースもあります。長い目で見ると、日常の点検・メンテナンスはもちろん、急なトラブル時の対応リソースの確保が難しい場合はとくに、初期費用がかからず、維持管理やライフサイクルコストを軽減してくれるPPAモデルやリースも選択肢のひとつとなるでしょう。

| PPA | 自己所有 | リース | |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | ◎0円 | △多額の費用が必要 | ◎0円 |

| 所有権 | PPA事業者が所有 契約満了後は譲渡されることが多い |

自社で所有 | リース事業者が所有 契約満了後は譲渡されることが多い |

| 電気代 | △自己所有より高い傾向 使用量に応じて サービス料金を支払い |

◎発電した電気は無償で使える | △自己所有より高い傾向 毎月固定料金を支払い |

| 定期点検 作業・費用 |

◎PPA事業者が負担 | △自社で負担 | △自社で負担するケースが多い |

| 故障対応 作業・費用 |

◎PPA事業者が負担 | △自社で負担 | △自社で負担するケースが多い |

| リスク | ◎PPA事業者が負う | △自社で負う | △自社で負う |

東京ガスのヒナタオソーラーでは太陽光発電をPPAモデルで提供しております。

詳しいサービス内容はこちらの資料をダウンロードしてご確認ください。

設置から法令点検・メンテナンスまでワンストップのPPAモデルとは?

PPAとは「Power Purchase Agreement(電力販売契約)」のことを言います。PPAモデルとは、需要家が所有する建物の屋根や土地を事業者に貸与し、そこにPPA事業者が太陽光発電システムを設置することで再生可能エネルギー電気を調達する仕組みです。このモデルでは、以下のようなメリットが期待できます。

- ●初期費用が削減できる

- PPA事業者が事業者の負担で太陽光発電設備を設置する代わりに、需要家は電気使用量に応じたサービス代をPPA業者に支払い、サービス料と余った電気の売電料で太陽光設備導入費用を回収する仕組みです。

- ●電気代の高騰へのリスクヘッジ

- 年々電気代が変動する中で、PPAモデルでは、再生可能エネルギー発電促進賦課金(※1)や燃料調整費の上昇に左右されることなく電気料金単価を固定でき、単価設定によっては、契約中の電力会社よりも安く(※2)電気を購入できる可能性があります。

(※1)電気の使用量に乗じて算定され、毎月の電気料金の一部として支払うもの。

(※2)PPA業者の契約内容によって異なります。

- ●維持管理の手間の軽減

- これまでに説明したように、膨大な手間と専門知識が必要な太陽光発電の維持管理。PPAモデルではPPA業者が太陽光発電を所有・管理するため、維持管理の手間や労力が大幅に軽減できます。

- ●契約終了後は無償譲渡される

- PPAモデルでは、多くの場合契約終了後、太陽光発電設備は需要家に無償譲渡されます。将来的には発電した電気はサービス料の支払いなく使用でき、電気代の節約につながります。

- ●資産管理が不要となる

- 太陽光発電設備の所有者はPPA事業者となるため、固定資産税は所有者が負担するかたちになります。また、売電をするのもPPA業者のため、その売上にかかる法人税も発生しません。

まとめ

以上が、太陽光発電の維持管理に不可欠な定期点検やメンテナンスをはじめ、かかる費用の目安についての具体的な説明となります。太陽光導入には様々な手法があります。導入時だけでなく、維持管理も含めたライフサイクルの視点をもって、導入検討することが大切です。

《本記事をダウンロードしてお読みいただけます》

本資料でわかること

- 太陽光発電導入後に必要な維持管理の内容がわかる

- 維持管理にかかるコストや人材リソースがわかる

- 維持管理の手間やコストを軽減する方法がわかる

ヒナタオソーラーの強み

私たち東京ガスのヒナタオソーラーは、法人向けの自家消費PPAサービスを通じてCO2を削減し脱炭素社会の実現に貢献しています。

PPAモデルですので、初期費用を抑えて太陽光発電システムを導入したい方にお勧めです。

最近では、主要事業への投資に重点を置くため、太陽光発電システムの導入においては初期費用を最小限に抑えたいという企業のニーズが増えています。また、予測できない追加費用を避けるため、シンプルな費用体系を求める企業もあります。そのため、多くの企業からPPAモデル導入のご相談をいただいています。

安心の東京ガス

私たちは、長年エネルギー事業に携わってきた東京ガスの一員として、施工からメンテナンスまで高品質なサービスを提供しています。初期費用やメンテナンス費用は毎月のサービス料金に含まれており、突発的な支出に備える必要はありません。

基本的な契約期間は20年間ですが、東京ガスグループの確かな施工技術、信頼性の高いメンテナンスにより期間中安心してお任せいただけます。

さまざまな屋根に対応します

ヒナタオソーラーが提供する太陽光パネルは軽くて薄いため、従来のパネルでは導入が難しいとされていた屋根にも取り付けることができる可能性があります。また、屋根に穴をあける必要もないため建物への影響も限定的です。

さらに、屋根面積が比較的小規模でもサービスを提供できます。設置可能面積が200㎡以上であれば、ぜひご相談ください。

導入にあたっての条件も緩やかです

ヒナタオソーラー(PPA)を導入いただいた場合でもこれまでの電力会社との契約を継続しながら不足分の電力を購入することが可能です。

資料請求・お見積もりは無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

私たちは、皆さまのご要望に合わせた最適な太陽光発電システムの導入をサポートいたします。